在冷链物流行业高速发展的背景下,冷库作为保障食品、医药等商品品质的核心设施,其能耗问题日益凸显。数据显示,我国冷库年耗电量超过1500亿千瓦时,占工业用电总量的8%,而通过能效优化改造,部分企业已实现综合节能率超40%。这场以技术升级为核心的绿色革命,正在重塑冷链产业的成本结构与生态价值。

一、能效优化改造的三大核心路径

1. 制冷系统精准调控

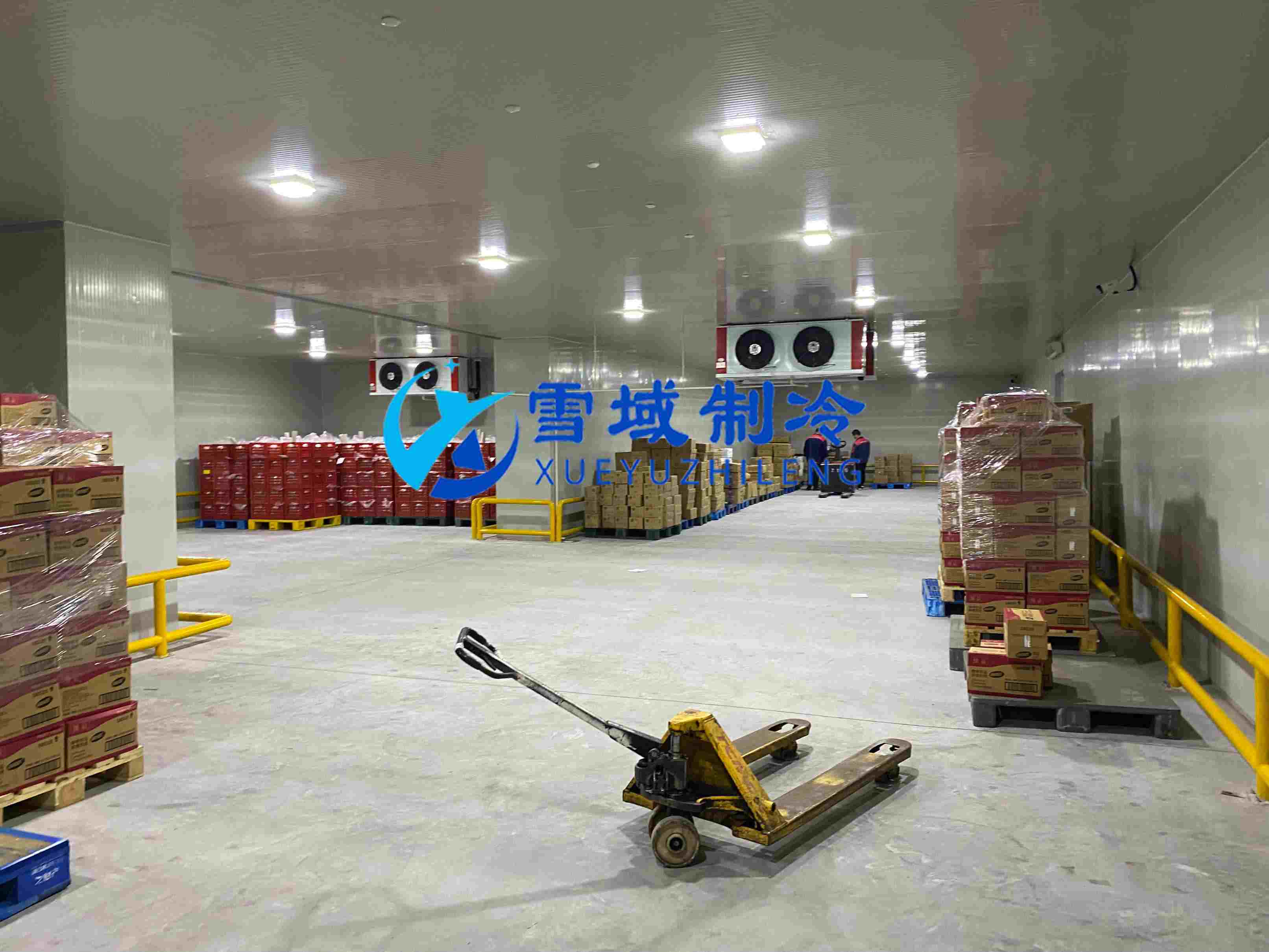

传统冷库常因设备老化、参数固化导致能耗虚高。某水产冷库通过将3台定频压缩机替换为变频机组,配合电子膨胀阀精准控制制冷剂流量,使月均电费从4.2万元降至2.7万元。更先进的解决方案采用多级压缩与复叠式制冷技术,例如在-40℃超低温库中,通过二级压缩系统将能效比(COP)从1.8提升至2.5。

2. 保温结构系统性升级

冷量泄漏是能耗居高不下的隐形杀手。某果蔬冷库改造案例显示,将100mm聚氨酯库板增厚至150mm,配合快速卷帘门与风幕机,使冷量损失率从35%降至18%。新型真空绝热板(VIP)的应用更将导热系数降至0.004W/(m·K),仅为传统材料的1/10。

3. 智能控制系统深度赋能

物联网与AI技术的融合,正在重构冷库运行逻辑。某物流企业部署的智能平台,通过200+个传感器实时采集温湿度、设备状态等数据,结合机器学习算法动态调整制冷策略。系统上线后,化霜能耗降低62%,设备故障率下降41%,年节省运维成本超80万元。

二、技术突破驱动能效跃迁

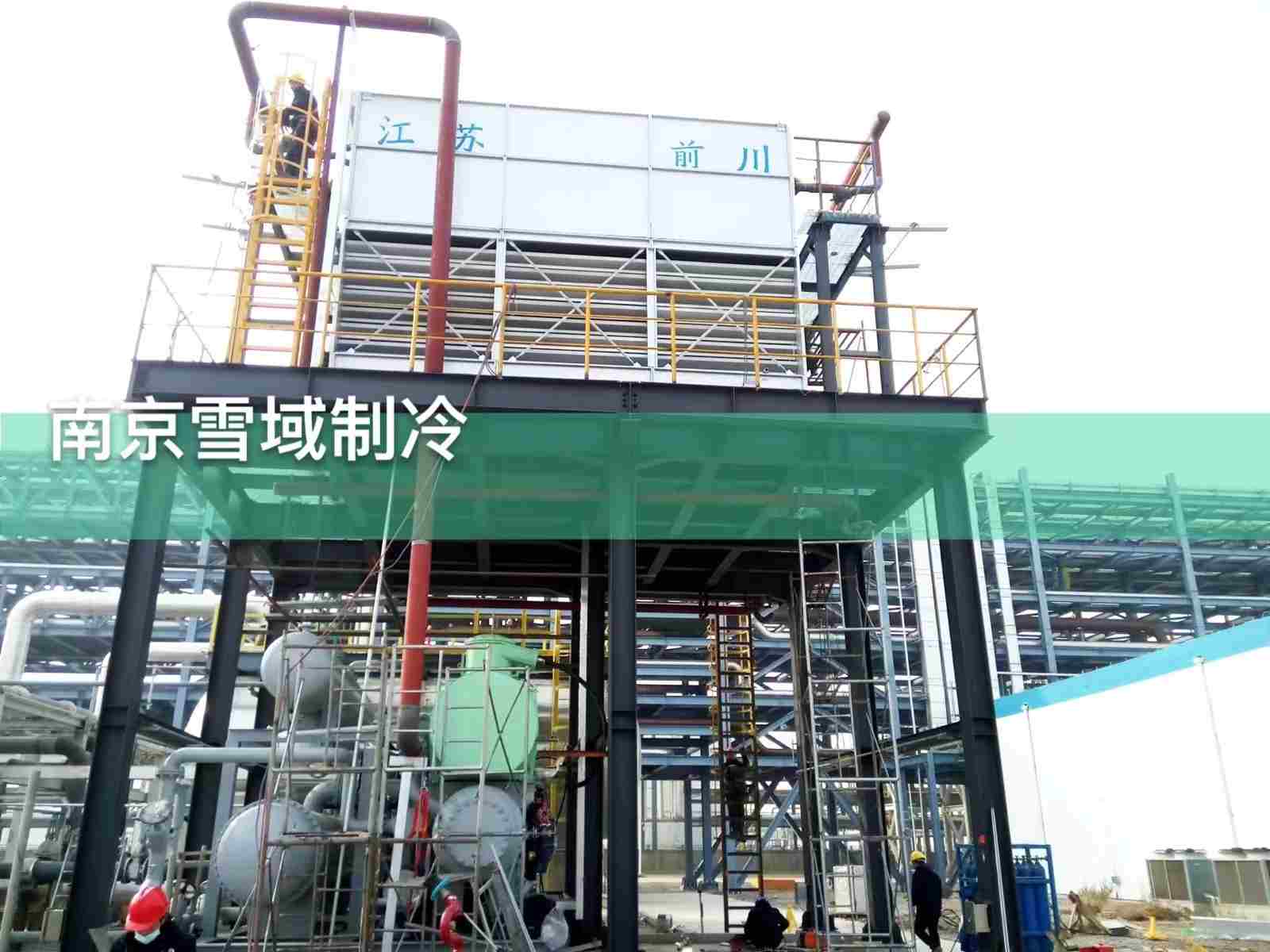

余热回收技术的产业化应用,为冷库开辟了第二收益曲线。中型冷库通过冷凝热回收装置,每日可生产55℃热水15吨,满足员工生活与车间清洗需求,年替代燃气费用12万元。更前沿的吸收式制冷技术,利用废热驱动制冷循环,在化工园区冷库中实现“零电耗”制冷。

自然冷源利用在北方地区展现出巨大潜力。某冷链基地冬季采用新风预冷系统,结合相变材料蓄冷装置,使制冷机组运行时间缩短60%,单位容积能耗降至0.35kW·h/(m³·d),达到国际先进水平。

三、全生命周期管理构建可持续生态

能效优化并非一次性工程,而是需要贯穿设计、施工、运维的全周期管理。专业服务商提供的EPC总包模式,通过模块化设计将建设周期缩短40%,配合终身运维服务确保系统始终处于最佳状态。某生物医药冷库改造项目,通过建立设备健康档案与预测性维护模型,将计划外停机次数从年均12次降至2次,保障了价值2亿元药品的安全存储。

当某国际冷链巨头通过能效优化将单吨货物存储成本降至0.8元/天时,这场绿色革命的商业价值已无需赘述。更深远的影响在于,它推动着冷链产业从“能耗大户”向“零碳典范”转型。随着氢能制冷、磁悬浮压缩机等颠覆性技术的成熟,未来的冷库将不仅是商品保鲜的场所,更将成为区域能源网络的智能节点,在碳中和的征程中书写新的产业传奇。